Héros de Plutarque - les grandes figures de la corse : histoire, mémoires et récits, Éditions Alain Piazzola, 2022.

Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du projet scientifique et de valorisation « Paoli-Napoléon », consacré à ces deux figures de l'histoire, ainsi qu'à la Révolution de Corse. Les communications ici présentées ont été prononcées à l'occasion de séminaires et colloques internationaux. Elles relèvent de différentes disciplines académiques, permettant de mieux cerner la période et les personnages étudiés (histoire, droit, littérature, science politique...), mais sont également orientées dans une perspective de valorisation-développement. La première partie du livre en atteste, le rôle de l'expérience corse dans l'histoire des XVIIIe et XIXe siècles européens et dans celle des idées politiques mérite d'être considérablement réévalué. En particulier, l'influence de l'aventure intellectuelle et institutionnelle paolienne sur l'action publique de Napoléon Bonaparte s'impose comme une évidence, alors que, longtemps, le rapport de l'empereur à la Corse était, dans l'historiographie traditionnelle, réduit à un lieu de naissance et à quelques développements de nature anecdotique. La seconde partie de l'ouvrage relève du développement culturel et économique. Les experts qui ont participé aux travaux ont dit leur confiance dans les potentialités de ce projet. Peu de pays bénéficient de leviers aussi puissants que ceux dont dispose la Corse : Paoli, un homme considérable du siècle des Lumières ; Napoléon, dont la force propulsive ne s'est jamais atténuée, et ce à l'échelle planétaire... Il s'agit ici de valoriser les mythes et de les revisiter par la littérature, le cinéma, l'art pictural... Cet imaginaire, allié à la connaissance historique, représente sans conteste une richesse pour la Corse.

Habermas en terrain insulaire : La Corsica et son espace public, Pisa University Press, 2022.

Les interactions entre communication et politique sont des plus anciennes. Elles révèlent l’état de ce lieu d’expression et d’affrontement des légitimités constitutives et contradictoires de la démocratie. Le bon fonctionnement de la triangulation Individu – Espace public – Médias exige une participation des citoyens toujours plus active. Face aux profondes mutations du monde, la Corse a pour obligation de trouver son positionnement au sein de ce nouveau paysage sans cesse évolutif. Pour relever ce challenge, elle doit mobiliser ses ressources, activer ses compétences communicatives, locales comme diasporiques, et surtout s’apprêter à relever le défi qui consiste à repenser, et sans doute à réinventer, sa propre communication politique.

Napoléon et la superstition, In. Revue de l’Institut Napoléon, n°123, 2021-11.

Le mythe de Napoléon, construit sur son destin exceptionnel, véhicule entre autre, l’étrange histoire d’un esprit fasciné par le mystère, que beaucoup ont noté à travers certaines anecdotes. Nous nous proposons ici, non pas de tracer un itinéraire précis des croyances superstitieuses de l’empereur, mais de réfléchir sur la nature de cette propension à l’irrationalisme chez une personnalité qu’on peut désigner par ailleurs comme rationnelle à travers ses idées et ses actes politiques. Cette ambiguïté repose sur l’alternance de points de vue et de jugements aussi bien dans ses écrits et sa correspondance générale, que dans les propos rapportés par Las Cases dans Le mémorial de Saint-Hélène. Joséphine, par ailleurs elle-même superstitieuse, a contribué à cette réputation de Napoléon. Ainsi l’empereur se présente encore à nous comme une personnalité hors du commun, entre traditionalisme superstitieux et rationalisme critique incontestable.

A suciolinguistica : impegnu è utilità suciali, Ajaccio : Albiana, 2022.

Prima di truvà u so postu ghjustu ed efficace in u campu scentificu generale ma dinù in a pratica di e so utilità sucetale,hà straziatu parechji decennii a sociulinguistica ! Iè, hà straziatu à veru ma oramai pudemu esse rassirinati... Basta à sgrignà u studiu di Niculau è sentimu cullà un’aria fruttifera assai sia in u campu di e scenze sia ind’è l’azzione, l’atti linguaghjaghji ch’interessanu pedagugia è varie diciture, usuale è cumune o puru assai spezializate o di creazione literarie ed artistiche. Di fatti sinu à stu libru, à i sociulinguisti attenti à a cumplessità di a vita chì un spiritu sticchitu vole sempre spiccà in parechje discipline chjose, li ci hè vulsutu à scumbatte assai cù quellu scentisimu strettu, è spessu si saranu ancu... inzergati ! Invece avale, lighjendu à Sorba, ci hè propiu da rallegrà si sequitendu ogni parte di u spostu è e riferenze cumplette da u principiu sinu à oghje. Un inseme serenu, ammaestratu è chjaru, ducumentatu, descrittivu è criticu cumplettu. U lettore ci trova tutti i periudi è riferenze, cun analisi è ramenti precisi di i varii lochi è paesi duv’ella si hè scritta èrifinita a sociulinguistica, à livellu universale è po dinù in Corsica, bella sicura.

Les collectivités territoriales à statut particulier en France - les enjeux de la différenciation, Peter Lang, 2022.

L’unité de la France s’est construite au prix d’un effort continu pour surmonter ou tout au moins occulter ses disparités territoriales. Les révolutionnaires français ont remplacé les institutions territoriales hétéroclites de l’Ancien régime par un modèle unique valable partout, fondé sur les communes et les départements. La création des régions à la fin du XXe siècle s’inscrira dans la même perspective égalitaire, s’opposant à la constitution de puissantes institutions politiques locales. Or, cet ordre imposé résiste mal à l’évolution du temps. Avec la démocratisation de nos institutions publiques, les revendications historiques et politiques font retour, et le règne des statuts généraux de droit commun est parfois ressenti comme un anachronisme. Si la France demeure attachée au principe d’unité, elle renonce progressivement à l’uniformité par la reconnaissance de statuts particuliers, dont la Corse est un cas particulièrement emblématique. Cet ouvrage aborde le développement des statuts particuliers en France à travers une étude globale et systémique. En conjuguant des approches diverses, il permet d’interroger les incidences de ce développement dans une logique non seulement conceptuelle mais aussi d’efficacité administrative et d’intelligibilité sur le plan juridique.

Transmettre les langues pourquoi et comment ? Les défis pédagogiques, EME éditions, 2022.

Face à une mondialisation effrénée, l’apprentissage des langues est devenu un grand défi pour l’avenir. Quelles réponses peuvent apporter les didacticiens à la problématique de la transmission des langues ? À l’aide d’enquêtes, observations de terrain et expérimentations de nombreux éléments émergent. Face au défi de la transmission, les innovations technologiques et autres méthodes empiriques foisonnent. De la formation des enseignants à des innovations pédagogiques, des langues régionales au français langue étrangère, en passant par l’anglais, du bilinguisme au plurilinguisme, tout est remis en question et évalué pour améliorer l’apprentissage des langues. Les analyses critiques de modèles didactiques et les expériences pratiques présentées dans cet ouvrage dévoilent les défis pédagogiques de la transmission des langues.

Les veus de la frontera : Material per a una cantata, Ajaccio : Albiana, 2021.

Cet ouvrage est le fruit d’un travail de traduction à plusieurs voix à partir d’une cantate de Manuel Molins Casaña (Alfara del Patriarca, 1946), auteur et dramaturge valencien récompensé en octobre 2018 par le Premi d’Honor de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana pour toute une vie consacrée au théâtre, à la littérature et à l’enseignement. Le texte Les veus de la frontera (material per a una cantata) (2016) traite de la thématique des réfugiés à travers une composition rhapsodique qui donne la parole à des personnages/réfugiés, exilés de la guerre et de la misère. Si elle invite à une réflexion sur le drame actuel des réfugiés et des exilés, tragédie qui convoque les mythes antiques tout comme une vision cyclique de l’histoire, celle des vaincus, la cantate constitue également un exemple de l’engagement éthique et poétique de Manuel Molins, un « éloge de la frontière » comme élément dynamique et mouvant, d’une grande portée symbolique et humaniste. Or interroger la frontière c'est également interroger la langue, les mots, le langage fondamental dans l'élaboration, la perception du monde, et se poser la question de la traduction, d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, d'une vision du monde à une autre. Les traductions proposées permettent de mettre en contact et en regard le valencien, le corse et le français, dans un mouvement dialectique d’ouverture à la langue de l’autre et de réflexion sur sa propre langue. Un geste, créateur de passage — passage qui ne va pas de soi — qui tend à rendre visible et faire entendre des langues, des cultures et des identités. Traductions réalisées par Ghjacumu Thiers, professeur en langue et culture régionales à l’Università di Corsica, écrivain, dramaturge et poète, et Fabienne Crastes, professeure agrégée d’espagnol à l’INSPE de l’Università di Corsica et membre du Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités UMR 6240 CNRS/Università di Corsica.

Euripide, Alceste et Hécube, Édition bilingue grec-français. Nouvelle traduction en vers français, Peter Lang, 2021.

Le présent ouvrage off re une traduction inédite des tragédies d’Euripide Alceste et Hécube, en plaçant le texte grec en regard du texte français. Précédées par des études critiques sur la traduction de ces œuvres et sur les œuvres elles-mêmes, ces traductions nouvelles, fondées sur une étude philologique du texte grec, visent à relancer le processus de la réception de ces tragédies en français. Dans la langue grecque du Ve siècle avant Jésus-Christ, comme dans la littérature dramatique française, la forme poétique produit des effets immédiats sur le lecteur ou le spectateur, par ses contraintes familières et par de soudaines variations de rythme et de sonorités. La prose académique ne rend aucunement compte de la dimension musicale du vers grec, alors que le vers français est devenu, depuis les romantiques et grâce aux innovations plus récentes, un instrument d’une incomparable souplesse pour traduire avec précision. Alceste est une tragédie d’un style unique parmi toutes les tragédies grecques qui ont été conservées. Elle se singularise par la présence de registres inhabituels, en apparence plus légers qu’à l’accoutumée, au point que certains commentateurs l’ont apparentée à tort à une tragi-comédie. Or cette œuvre présente une situation d’initiation mystique sous-jacente pour le couple que forment Alceste et son époux Admète. Hécube nous plonge au cœur des désordres causés par la guerre aux rapports des hommes entre eux et avec le divin. Elle interroge certains aspects de la démocratie et pose la question de la place des femmes dans un monde d’hommes. En outre Hécube a fait l’objet d’une profusion de traductions qui en fait un musée de la traduction de la tragédie grecque en français.

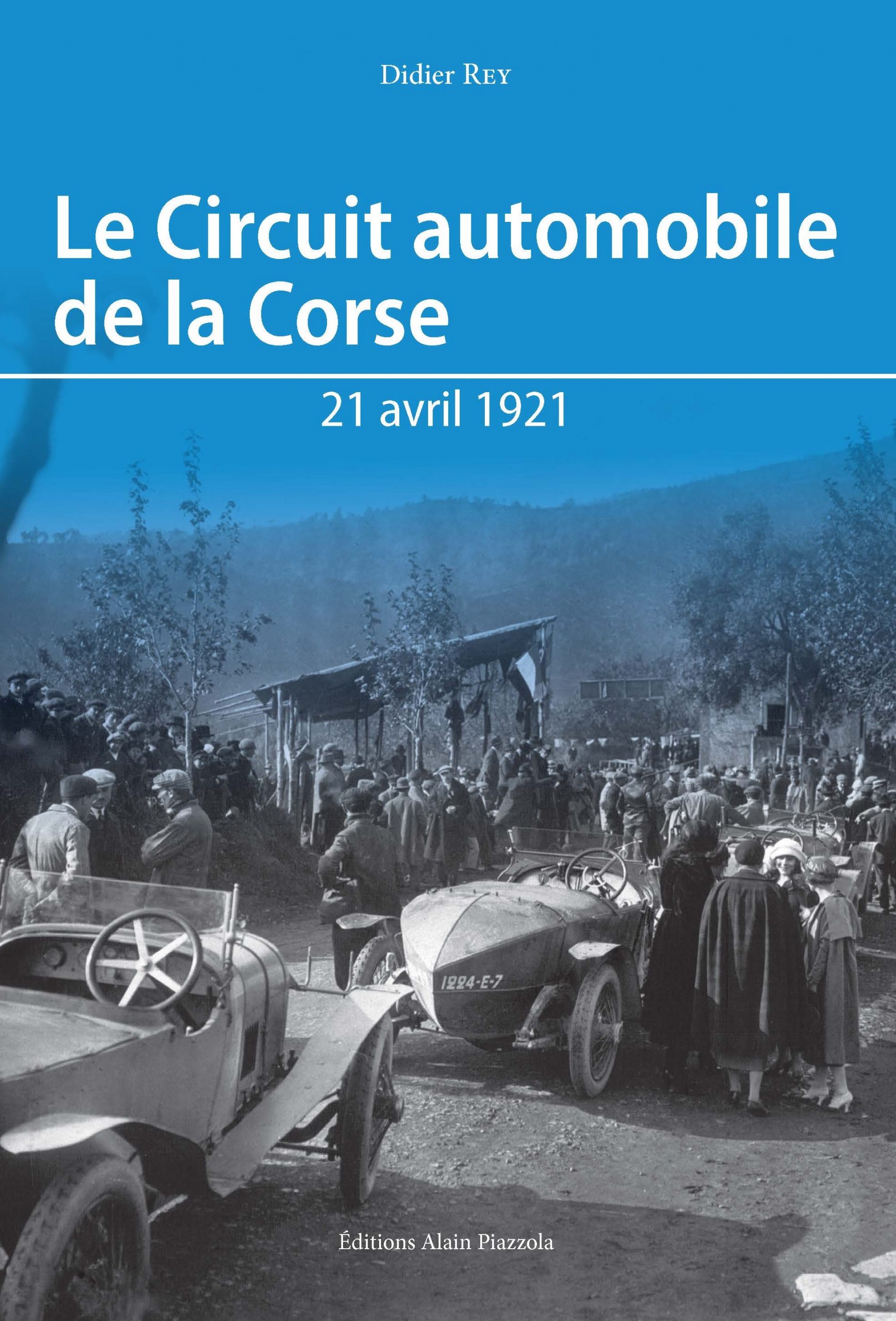

Le Circuit automobile de la Corse, 21 avril 1921, Ajaccio : Alain Piazzola, 2021.

Le jeudi 21 avril 1921, à huit heures trente du matin, le premier bolide s’élance de Casamozza di Casinca en direction de Corte pour ce qui constitue la première course automobile jamais disputée dans l’île. Ils ne sont qu’une dizaine à se disputer le trophée du Circuit automobile de la Corse, mais ce sont des pilotes chevronnés, certains de renommée internationale. En cet après-guerre encore marqué par les pénuries, cela constitue déjà un exploit de la part des organisateurs d’avoir pu réunir de tels coureurs. Le succès sportif comme populaire est au rendez-vous et la compétition trouve un écho dans la presse jusqu’en Nouvelle-Zélande. ¬ Au-delà de l’aspect strictement sportif, le Grand Prix de la Corse traduit bien, à sa manière, les espoirs d’une île à la recherche d’une voie nouvelle tant dans le domaine du développement sportif et économique que dans ceux du politique et de l’identité. Il en traduit également ses ambigüités. Moment fugace et échec final, symboliquement accentué par le succès des cérémonies du Centenaire napoléonien, synonyme d’une Corse – figée dans des représentations archaïques et bientôt engourdie par le retour de l’immobilisme politique et social.

Transmettre les langues pourquoi et comment ? Questions politiques, familiales et migratoires ?, EME éditions, 2021.

La traduction des langues est devenue un enjeu majeur du XXIe siècle. Les problématiques qui gravitent autour de cette transmission sont de plus en plus nombreuses et complexes. Et ce, quel que soit le statut de la langue (régionale, nationale, d’intégration, de scolarisation, majoritaire, minoritarisée…). Les dynamiques sociales imposent une remise en question continue des terrains étudiés. Les sociétés ont besoin d’apports théoriques appropriés aux changements. La transmission des langues repose sur la corrélation de nombreux phénomènes hétérogènes, c’est pourquoi l’approche de cette problématique ne peut être que multiple. Porter un regard politique, familial et migratoire sur la transmission des langues c’est évaluer, au-delà des avantages cognitifs du plurilinguisme, les connexions entre les situations, les moyens et les enjeux.