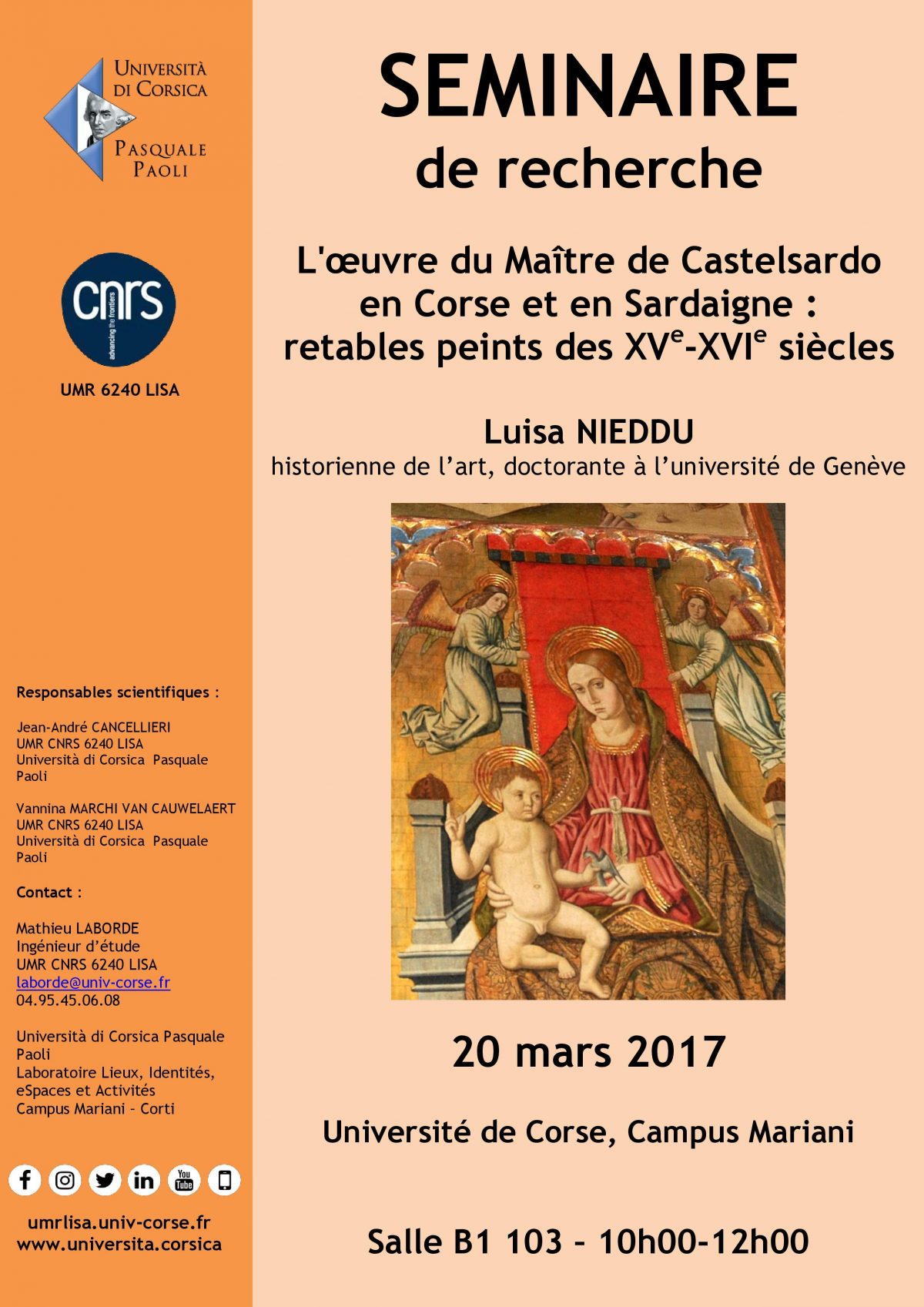

Spécialiste des retables des églises de Corse à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, Luisa Nieddu présentera le cas particulier des œuvres du Maestro de Castelsardo conservés à Sainte-Lucie de Tallano (fin XVe siècle). Il s’agira ainsi d’étudier les échanges artistiques au sein de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge et d’évaluer la place de la Corse au sein de ces circulations.

Catégorie d'actualités : ICPP

Cycle de séminaires « Insularité/Insularisation : Les mystères de l’île »

Ce cycle de séminaires a pour objectif l’étude des interactions réciproques entre le schème de l’insularité et ses implémentations en littérature française et étrangère.

9h00-10h00 :

Tony FOGACCI, MCF Langue et Culture Régionales, Université de Corse Pasquale Paoli

« La zoologie fantastique des îles en Méditerranée, ébauche d’analyse entre littérature et anthropologie »

10h30-12h00:

Jacques ISOLERY, MCF Langue et littérature

françaises, Université de Corse Pasquale Paoli

« Les cercles du mystère insulaire dans L’Oasis et Mon île au trésor d’Alain Blottière»

Remise du Fonds Dolovici

Bartulumeu Dolovici naît à Calvi le 27 octobre 1915. Retraité de l’Administration Générale d’Outre-Mer, il meurt en 2009 à l’âge de 93 ans.

Poète Corse, conteur, il participe activement au mouvement de pensée des années du Riacquistu en laissant derrière lui une importante œuvre en langue corse de plus de 1000 compositions en poésie et en prose[1] ainsi que six pièces de théâtre, écrites en langue corse aussi, et appartenant au genre dramatique. Ces dernières œuvres, dont une a même été mise en scène – Ponte Novu, 9 maghju di u 1769 – en mémoire à la bataille sanglante qui s’y déroula, lancent un écho solennel aux sources mêmes de la tragédie antique. Elles transmettent un héritage de coutumes, de croyances et de traditions propres aux époques passées, où se fondèrent les invariants de la société corse.

L’œuvre poétique de Bartulumeu Dolovici est primée et reconnue dans le domaine littéraire. Il reçoit en 1974, le prix Pierre Bonardi pour son roman en langue corse publié en 1973, Veghja cù i morti, ainsi que le prix Rime Corse par la fondation Michel Ange pour son recueil poétique A son’ di cornu mille versi. Bartulumeu Dolivici est inscrit comme auteur à la SDRM (Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs), il a composé des morceaux restés dans le patrimoine musical corse pour des groupes musicaux et des chanteurs, comme Canta u populu corsu, Antoine Ciosi, Richard Girolami, I Muvrini, Jean-Paul Poletti ou encore Jacky Micaelli.

Reconnu pour son militanstisme en faveur de la langue et de la culture corses, il est à l’origine de la création de l’Associu Ricordu di Ponte Novu, dont la première commémoration a lieu le 11 mai 1969 en présence de plusieurs centaines d’insulaires. Hormis les coupures de presse régionale de l’époque qui témoignent d’une large ferveur populaire autour de cette manifestation, une vidéo inédite de l’événement – la seule – est proposée au sein du fonds Ange-François Flori de la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C). On y voit prendre parole tour à tour, quelques-uns des principaux acteurs socio-culturels de notre île dans les années 60 devant une messe célébrée par Mgr Giudicelli et l’abbé Giuliani : Yvia-Croce, Peppu Flori, Ghjanettu Notini, M. Mordiconi président du club Pascal Paoli, le professeur Jean Luciani, le poète Antoine Flori.

Reconnu pour son militanstisme en faveur de la langue et de la culture corses, il est à l’origine de la création de l’Associu Ricordu di Ponte Novu, dont la première commémoration a lieu le 11 mai 1969 en présence de plusieurs centaines d’insulaires. Hormis les coupures de presse régionale de l’époque qui témoignent d’une large ferveur populaire autour de cette manifestation, une vidéo inédite de l’événement – la seule – est proposée au sein du fonds Ange-François Flori de la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C). On y voit prendre parole tour à tour, quelques-uns des principaux acteurs socio-culturels de notre île dans les années 60 devant une messe célébrée par Mgr Giudicelli et l’abbé Giuliani : Yvia-Croce, Peppu Flori, Ghjanettu Notini, M. Mordiconi président du club Pascal Paoli, le professeur Jean Luciani, le poète Antoine Flori.

Bartulumeu Dolovici a fait partie de la génération de Corses contraints de s’exiler afin de mener carrière en Outre-Mer, sans jamais pouvoir se démettre du regret douloureux de laisser son île derrière lui, et avec une constante volonté de lui rendre hommage. Des textes comme A me Patria, A Corsica Antica, À tutti quelli chì luttanu per a patria y font référence. Nombreux de ses morceaux poétiques laissent échoir un sentiment d’arrachement à sa terre, difficilement vécu, mais qu’il fait ressentir avec une noblesse tragique et si profondément sincère, qu’elle laisse sous un charme certain.

Bartulumeu Dolovici aime à conter autant qu’il compose des poésies, comme c’est le cas dans Fucone d’inguernu et Veghja cù i morti. Dans ce dernier recueil qu’il fait publier en 1973[2], il raconte avec simplicité et dénuement les chroniques d’une Corse disparue. Lors d’une veille en Castagniccia qui se passe dans la pieve d’Orezza, à l’image de ces veilles ancestrales que faisait vivre la Corse d’antan, il nous parle de l’âme d’un pays et d’un peuple, de la nécessité de les défendre, de les préserver. Il en restitue les vérités oubliées à travers un dialogue teinté d’ardeur et de passion entre des ancêtres morts, mais comme le dit l’auteur dans sa note préfacielle « senza colpi di fucile, ne sangue, ne vindetta ». Il y évoque une île exsangue, aux villages dépeuplés, soumise au travers du progrès et à la disparition des mœurs antiques.

De Bartulumeu Dolovici, on peut retenir en quelques mots le militant culturel sincère et pétri d’une passion pour son île, le défenseur des traditions séculaires, le gardien du souvenir de Ponte Novu, animé par une volonté incessante de préserver l’âme d’un peuple.

[1] cf infra parmi les « éléments de présentation du fonds numérique », les chiffres précis.

[2] Bastia, imprimerie bastiaise, 1973, in-8° carré, 82 p.

invitation Remise fonds Dolovici

Chaire Paul Valery – Programme 2017

Chaire ESPRIT MEDITERRANEEN Paul Valéry

PROGRAMME 2017

2017_DP_17_Chaire Esprit méditerranéen annata 2017

Thème de l’année : L’esprit des lieux

La Méditerranée est un lieu commun qui relie une multiplicité de peuples, de paysages, de langues et de systèmes de pensée. Les invités de la Chaire aborderont cette année la question des rapports entre nature et société de divers points de vue. Ils interrogeront la construction de l’espace urbain, les traditions populaires d’hier et d’aujourd’hui et l’équilibre géopolitique méditerranéen.

Session d’Avril : La cité médiévale, l’église et l’architecture de la société

Dominique Iogna Prat (CNRS)

Dominique Iogna-Prat, médiéviste, directeur de recherche au CNRS et à l’EHESS où il dirige depuis 2011 le Centre d’Etudes en sciences Sociales du Religieux (CESOR), s’intéresse en historien à la place des rites et des signes d’appartenance religieuse dans l’espace social et symbolique. Il a consacré à l’architecture des églises médiévales un livre qui a fait date (La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au Moyen Age, Paris, Le Seuil, 2006) et son dernier livre (Cité de Dieu, cité des hommes. L’église et l’architecture de la société, PUF, 2016) met en parallèle la construction matérielle de la cité et les fonctions symboliques de la religion dans l’espace social moderne, en articulant les points de vue du Moyen âge et de la Renaissance avec les enjeux les plus contemporains.

Mardi 4 avril, Corte, Campus Mariani, salle DECA 003

14h. Séminaire Le mythe de Pierre : l’église et l’architecture de la société dans l’Occident médiéval (500-1500)

Victor Hugo a soutenu : « Dieu cela n’est pas tant que ce n’est pas en pierre/ Il faut une maison pour mettre la prière. » L’histoire de l’incarnation christique suffit-elle à expliquer la place de la pierre dans l’imaginaire des sociétés culturellement issues du christianisme ? En quoi l’Église – la communauté et l’institution nées de l’enseignement du Christ – poursuit-elle ce projet d’inscription de la chair dans la pierre ? Dans quelle mesure la parole de Jésus à l’un de ses apôtres, Pierre – « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Matth. 16, 18) – est-elle fondatrice non seulement de la « pétrification » de l’Église, mais plus généralement du poids donné à l’architecture et au bâti dans les mille et une façons occidentales de penser la société ?

Mercredi 5 avril, Corte, Bibliothèque Universitaire Desanti

10h. Table ronde avec les chercheurs de l’UMR LISA, animée par André Cancellieri et Vannina Van Cauwelaert

Jeudi 6 avril, Corte, Campus Mariani, Amphi Ribellu

14h. Séminaire La « nature » du paysage

L’humanisme a inventé, dit-on, le paysage en ouvrant l’art de peindre sur la perspective. Le rapport paysagé à la nature ancre-t-il l’humanité dans un monde autonome sans transcendance ? Le paysage « moderne » marque-t-il, au contraire, un réaménagement des rapports à l’au-delà par une redéfinition des voies d’accès à l’Esprit ? Est-on fondé, en somme, à parler de « paysage spirituel » ?

Vendredi 7 avril, Bastia, Auditorium du Musée

18h. Conférence (en partenariat avec la Dante Alighieri)

Léon Battista Alberti architecte : l’art de bâtir la vie civile

L’humanisme italien a-t-il inventé l’urbanisme ? L’œuvre de Leon Battista Alberti (1404-1472), architecte et théoricien du bâti, nourri à la fois d’Aristote et de Vitruve, propose une théorie du bâti et une théorie de la vie civile suivant laquelle on « construit » la société. De l’Église à la cité, l’Occident pré-moderne est passé d’un discours théocentré à un discours sur la ville propre à engendrer la cité.

Session de Juin : Les chants de la terre

Giovanna Marini (Ecole Populaire de musique du Testaccio, Rome)

Giovanna Marini qui aura 80 ans en 2017 est la mémoire vivante du chant populaire italien. Depuis plus de 50 ans, elle ne cesse de renouveler avec enthousiasme une oeuvre unique de transmission mêlant interprétation, création, recherche et enseignement. Titulaire de la chaire d’ethnomusicologie à l’Ecole Populaire de musique du Testaccio (Rome) dont elle est Présidente d’Honneur, elle est régulièrement invitée dans de nombreuses institutions européennes pour des concerts et master-classes, seule ou avec le Quartetto vocale qu’elle a créé en 1976. Elle compose des cantates, des opéras, des musiques de film, dans le souci de reconnecter tradition et modernité avec une totale fidélité à l’engagement social qui la définit. Chercheuse attachée à l’Istituto Ernesto De Martino, elle a collecté à travers les régions d’Italie une énorme quantité de chants (chants paysans et ouvriers, chansons politiques, rituels sacrés) et de récits populaires qu’elle a transcrit et qu’elle dit suivant la tradition des cantastorie. Amie de la Corse, où elle est souvent venue, elle est membre du comité d’honneur du Conseil scientifique de l’Associu di u Cantu in paghjella sous l’égide de l’UNESCO. Deux documentaires de FR3 Corse ont été consacrés à son oeuvre pionnière par Christian Lorre (Canta a memoria, 1995) et Marie-Laure Désidéri (La voix des invisibles, 2015). Un livre-CD retraçant les étapes de son parcours a été traduit en français chez Actes Sud en 2007 (Ignazio Machiarella et Giovanna Marini, Il Canto necessario).

Mardi 27 juin, PIGNA, Centre de Création Musicale Voce

11h. Atelier interactif de chant populaire animé par Giovanna Marini avec des chanteurs Corses

Mercredi 28 juin, CORTE, Campus Mariani, Amphi Ribellu

10h-17h. Cantà in paghjella : le sens de la recherche, Symposium du Conseil scientifique international de l’Associu Cantu in paghjella (Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO) sous la présidence de Giovanna Marini

20h. Concert de chants polyphoniques en l’honneur de Giovanna Marini

Jeudi 29 juin, CORTE, Campus Mariani, Amphi Ribellu

14h. Séminaire de Giovanna Marini, Voyager en chantant : écouter, collecter, transmettre

17h. Cantà a memoria, projection-débat du film de Christian Lorre (FR3 Corse, 1995), en présence de Giovanna Marini et du réalisateur.

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet

Festival de paghjelle dans les villages du Boziu et de Castagniccia, avec l’Associu Cantu in paghjella

Session d’Octobre : La Méditerranée élargie

Société Internationale des Historiens de la Méditerranée (SIHMED)

Pour sa session d’automne, la Chaire Esprit méditerranéen donne carte blanche à la Société Internationale des Historiens de la Méditerrannée (SIHMED) qui oeuvre depuis vingt ans à la diffusion des connaissances, à la collaboration scientifique et à la promotion de l’enseignement d’une histoire méditerranéenne “élargie”, c’est-à-dire perçue dans sa globalité et dans ses relations au monde.

- La SIHMED tiendra à Ajaccio son congrès annuel organisé par Antoine-Marie Graziani (UCPP/UMR LISA), membre du Conseil de Direction, en présence de son président Nikolas Jaspert (Université de Heidelberg) et de sa vice-présidente Sylvia Marzagalli (Université de Nice et IUF).

- Trois membres éminents de la SIHMED, spécialistes des équilibres géopolitiques méditerranéens, donneront des conférences exceptionnelles à Bastia, Corte et Ajaccio

Mardi 3 octobre, Bastia, Musée d’Art de d’Histoire

18h. Conférence de Tuomo Melasuo : Les Pays Nordiques partenaires actifs dans le processus euro-méditerranéen depuis 1995

Tuomo MELASUO, professeur de sciences politiques à l’Université de Tampere (Finlande) a fondé et dirige le Tampere Peace Research Institute (TAPRI) consacré aux recherches sur la paix et le conflit. Il est en outre vice-président du MOST (Management of Social Transformation programme) à l’UNESCO, et membre du Conseil consultatif de la Fondation Anna Lindh, à laquelle est également associée la SIHMED. Ses recherches concernent les relations interculturelles et interlinguistiques, la coopération internationale et les questions socio-économiques.

Mercredi 4 octobre, Corte , Campus Mariani

10h. Table-ronde animée par Antoine-Marie Graziani :

Rencontre des professeurs Tuomo Melasuo et Lazslo Nagy avec les chercheurs de l’UMR LISA

Jeudi 5 octobre, Corte, Campus Mariani

14h. Conférence de Lazslo Nagy : La Méditerranée dans la politique extérieure de la Hongrie (époque moderne et contemporaine)

László NAGY, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Szeged (Hongrie) et au Centre d’études pour le Monde Arabe Moderne de Beyrouth (Liban), s’intéresse particulièrement aux questions liées aux minorités, à la décolonisation dans le sud de la Méditerranée, aux échanges transfrontaliers et aux changements d’équilibre géopolitiques après la Seconde Guerre Mondiale. Membre de l’Académie des Sciences de Hongrie ainsi que de plusieurs académies internationales, c’est aussi un fidèle ami de la Corse. Il est associé à divers partenariats avec l’Università Pasquale Paoli et a dirigé un livre d’hommage international au regretté Antoine-Laurent Serpentini (Mélanges Serpentini, Université de Szeged, 2014).

Vendredi 6 octobre, Ajaccio, Espace Diamant

18h. Conférence de Salvatore Bono, suivie d’un débat animé par Nikolas Jaspert, président de la SIHMED, et Sylvia Marzagalli, Vice-présidente : Une Méditerranée élargie

Salvatore BONO, professeur émérite de l’université de Pérouse (Italie) et fondateur de la SIHMED, est le grand spécialiste de la question de l’esclavage en Méditerranée à l’Epoque Moderne. Au cours de cette soirée il exposera les enjeux actuels d’une approche globale de l’espace méditerranéen et dédicacera son dernier ouvrage, Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX secolo) publié à Bologne en 2016.

Rencontres « Nikos Kazantzakis (1883-1957) : Le regard crétois »

Pour son premier séminaire de l’année, l’axe Circulations méditerranéennes et insulaires des littératures, des langues et des idées organise en partenariat avec le Centre Culturel Una Volta deux rencontres autour d’un des écrivains européens les plus importants du XXe siècle, auteur de Zorba le Grec et de La dernière tentation du Christ, poète, érudit et homme d’action engagé dans son pays et dans son temps.

Pour son premier séminaire de l’année, l’axe Circulations méditerranéennes et insulaires des littératures, des langues et des idées organise en partenariat avec le Centre Culturel Una Volta deux rencontres autour d’un des écrivains européens les plus importants du XXe siècle, auteur de Zorba le Grec et de La dernière tentation du Christ, poète, érudit et homme d’action engagé dans son pays et dans son temps.

Nicolas Zallu, doctorant en littérature comparée, reçoit Georges Stassinakis, fondateur et président de la Société internationale des Amis de Nikos Kazantzakis (SIANK), chevalier de l’Ordre national du Mérite de la République française, auteur de nombreuses publications et rédacteur en chef de la revue annuelle Le Regard Crétois.

PROGRAMME

• Lundi 23 janvier, CORTE, Spaziu culturale Natale Luciani,

14h00. Conférences

Georges Stassinakis : « Kazantzakis et la Crète »

Nikos Kazantzakis était un citoyen du monde, et sa pensée dépasse largement les frontières de son pays d’origine pour s’étendre à l’humanité tout entière et même au delà, à tout l’Univers. Il n’en était pas moins fidèle à son île, au peuple crétois et aux principes de civilisation dont son oeuvre d’exilé porte la trace.

Nicolas Zallu : « L’évangile selon Kazantzakis »

Profondément influencé par les travaux de Bergson, Kazantzakis a élaboré une conception de Dieu aux antipodes de la conception chrétienne traditionnelle. Parce qu’elle prend en compte les découvertes philosophiques et scientifiques du XXème siècle, cette réappropriation des traditions redevient aujourd’hui d’actualité.

16h00. Projection-débat : Le Soleil et l’ombre. Pour Nikos Kazantzakis (documentaire de Jean-Daniel Pollet, ORTF, 1967)

Pour le dixième anniversaire de sa mort, le magazine télévisé Lire a consacré à Nikos Kazantzakis un hommage qui fut reçu comme une réponse à l’installation en Grèce de la dictature des colonnels. Les témoignages de sa femme, de proches et amis de Kazantzakis (Georges Candilis, architecte et urbaniste, Mimica Cranaki, Yannis Tsarouchis, peintre, Ado Kyrou, écrivain et réalisateur, Piotr Kovalsky, mathématicien et architecte), des archives sonores, des textes extraits d’Ascèse dits par Maurice Ronet composent le portrait de l’écrivain. De nombreuses images de la Grèce, ses trésors archéologiques, ses habitants et le mode de vie rural, illustrent les extraits de son oeuvre. Les thèmes de Dieu, du héros, de la liberté, du poids des mythes sont développés. Pour conclusion : « l’inexistant n’est que ce que nous n’avons pas encore suffisamment désiré ».

• Mardi 24 janvier, BASTIA (Centre culturel Una Volta) 18h00.

Rencontre avec Georges Stassinakis, animée par Nicolas Zallu et suivie de la lecture d’Ascèse par la comédienne Charlotte Arrighi de Casanova

Pourquoi lire Kazantzakis au XXIème siècle ?

Georges Stassinakis livrera quelques éléments-clés de la vie de Nikos Kazantzakis et présentera son oeuvre, surprenante par son étendue et sa diversité (plus de 50 ouvrages : roman, poésie, pièces de théâtre, carnet de voyages…). M. Stassinakis abordera aussi certains thèmes fondamentaux de l’oeuvre de l’écrivain tels que le problème de la langue grecque démotique, la question de la réappropriation des mythes, le rapport entre tradition et modernité… Ascèse Kazantzakis procède dans cet ouvrage à une remise en question radicale de la place de l’individu dans le monde et de son rapport à une transcendance. Pour lui, le sens d’une vie se situe à l’échelle de l’histoire universelle, et réciproquement, les actions de l’individu ont une portée qui dépasse l’échelle de sa propre vie. Saints ou héros, les personnages de Kazantzakis expriment ainsi le double mouvement d’un corps fini qui marche vers la mort, et d’un esprit infini qui s’élève vers l’immortalité.

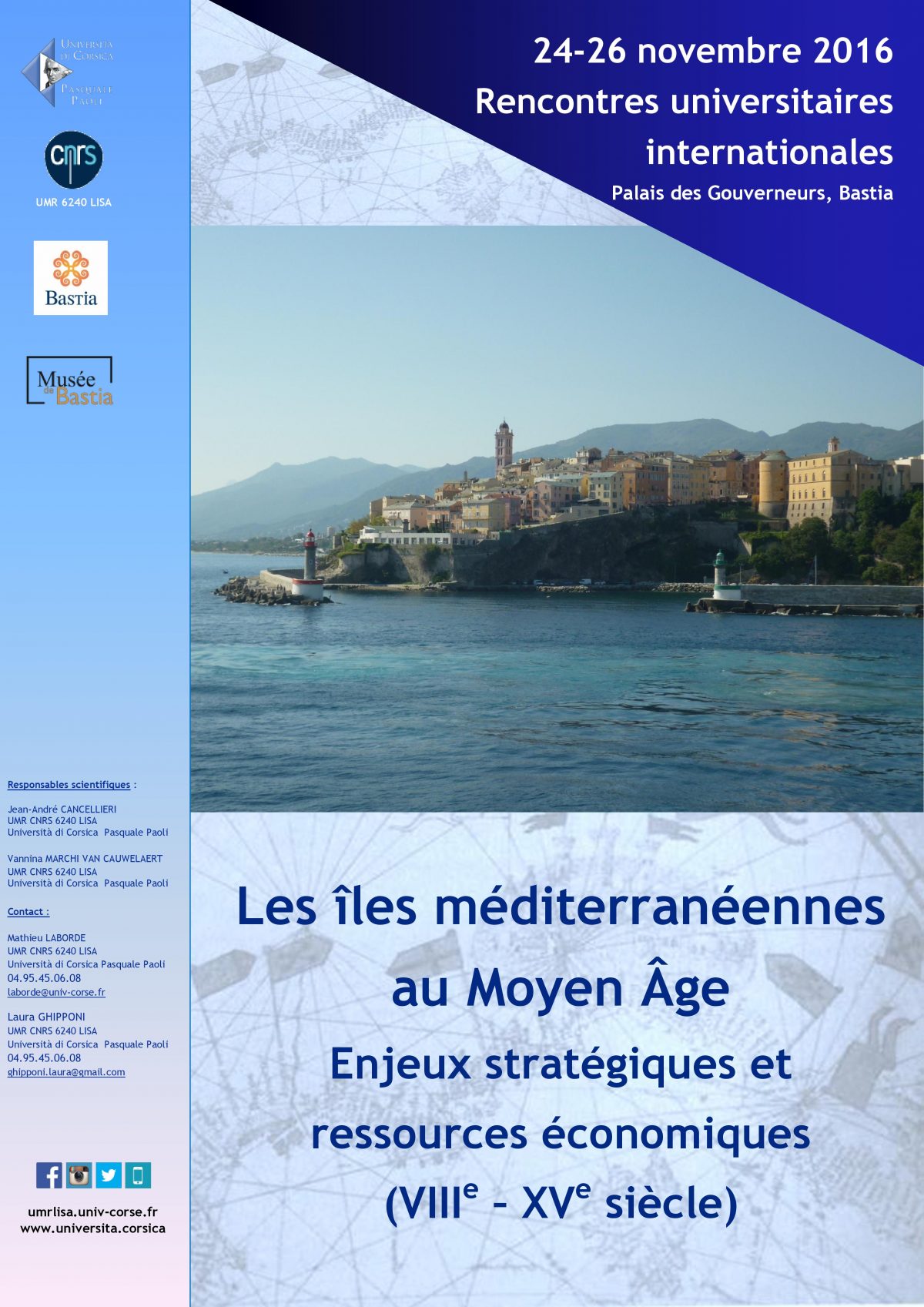

Rencontres universitaires internationales « Les îles méditerranéennes au Moyen Age, enjeux stratégiques et ressources économiques (VIIIè – XVè siècle)

Dans la continuité d’un précédent atelier qui avait été consacré aux « villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge. Îles et continents » (juin 2013), cette rencontre se propose de poursuivre la réflexion sur les îles, en élargissant l’horizon à l’ensemble de l’espace méditerranéen, et en s’intéressant plus particulièrement aux aspects géostratégiques et économiques liés à l’insularité. En réunissant des spécialistes français, espagnols et italiens, l’enjeu de cet atelier est de s’interroger sur le caractère opératoire du concept d’insularité pour étudier la Méditerranée médiévale. Si l’étude des îles méditerranéennes à l’époque antique a connu de profonds renouvellements ces dernières années, notamment sous l’impulsion des travaux de N. Purcell et de P. Horden (The Corrupting Sea…), il n’existe pas à ce jour d’étude globale sur la question pour l’époque médiévale. Or une approche globale de la notion d’insularité au Moyen Âge permettrait de décloisonner les études insulaires, qui sont le plus souvent menées dans un cadre historiographique national – voire parfois régional – ce qui limite les possibilités de comparaison et de synthèse. En dépit du rayonnement de certains travaux, notamment sur la Sicile, force est de constater que les îles demeurent le parent pauvre de l’historiographie méditerranéenne. Fondée sur l’idée que l’insularité pourrait être au contraire une clé de lecture fructueuse, l’organisation de cette rencontre vise à mettre en place un projet de recherche européen (France, Espagne, Italie) dont

Dans la continuité d’un précédent atelier qui avait été consacré aux « villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge. Îles et continents » (juin 2013), cette rencontre se propose de poursuivre la réflexion sur les îles, en élargissant l’horizon à l’ensemble de l’espace méditerranéen, et en s’intéressant plus particulièrement aux aspects géostratégiques et économiques liés à l’insularité. En réunissant des spécialistes français, espagnols et italiens, l’enjeu de cet atelier est de s’interroger sur le caractère opératoire du concept d’insularité pour étudier la Méditerranée médiévale. Si l’étude des îles méditerranéennes à l’époque antique a connu de profonds renouvellements ces dernières années, notamment sous l’impulsion des travaux de N. Purcell et de P. Horden (The Corrupting Sea…), il n’existe pas à ce jour d’étude globale sur la question pour l’époque médiévale. Or une approche globale de la notion d’insularité au Moyen Âge permettrait de décloisonner les études insulaires, qui sont le plus souvent menées dans un cadre historiographique national – voire parfois régional – ce qui limite les possibilités de comparaison et de synthèse. En dépit du rayonnement de certains travaux, notamment sur la Sicile, force est de constater que les îles demeurent le parent pauvre de l’historiographie méditerranéenne. Fondée sur l’idée que l’insularité pourrait être au contraire une clé de lecture fructueuse, l’organisation de cette rencontre vise à mettre en place un projet de recherche européen (France, Espagne, Italie) dont l’objectif ultime serait d’écrire une « histoire insulaire de la Méditerranée médiévale ».

l’objectif ultime serait d’écrire une « histoire insulaire de la Méditerranée médiévale ».

2016-11-24_RUI Les îles de Méditerranée au Moyen Âge (V Marchi)_programme

Challenge InterCapiscitura

Le challenge ICortu, à destination d’étudiants et autres personnels intéressés par des projets en ligne entre le corse, l’anglais, le français, l’italien, l’espagnol, le portugais (et autres langues), se déroulera, le mardi 6 décembre, de 10 h à 17 h, à la Bibliothèque Universitaire de l’Université de Corse en salle 2. Les inscriptions se font à l’adresse suivante : dfoata@univ-corse.fr, à partir du 17 novembre.

La constitution des équipes se déroulera ensuite en ligne, sur la plateforme Miriadi (https://www.miriadi.net/) en trois temps, il s’agira de s’inscrire dans la session ICortu créée à cet effet, de rechercher ses partenaires sur le réseau Miriadi pour constituer son équipe de 4 « jardiniers » (2 de l’UDCPP et 2 d’autres Universités) et créer le jardin IC.

Le but est de constituer son équipe bi ou plurilingue de 2 à 4 personnes (avec au moins un étudiant parlant corse), de proposer, en ligne, la création d’un jardin, à partir d’espèces corses (2 ou 3) et romanes (ou autre), de les identifier, de les présenter, puis de choisir une thématique (ou plusieurs), gastronomique, esthétique, littéraire, botanique… afin de créer en ligne le jardin de l’intercompréhension et l’éditer sur la plateforme Miriadi.

Il pourra faire l’objet d’une création réelle sur le campus, dans le courant de l’année 2017, avec le concours de Fabien Abraini.

Le jardin devra se constituer en échangeant dans les différentes langues, afin d’obtenir l’espace horticole souhaité à présenter sur la plateforme.

L’objectif vise, certes, à promouvoir la démarche d’intercompréhension (IC), mais également à développer des collaborations plurilingues en ligne et l’ouverture de champs de compétences plurielles, au renforcement des bénéfices cognitifs et sociaux du plurilinguisme, en l’associant à des démarches citoyennes partagées et à co-construire de nouveaux espaces d’échanges culturels et langagiers.

L’équipe gagnante sera désignée par un vote en ligne, à partir des projets présentés, et gagnera le lot de 4 tablettes Samsung offertes par la société Orange, partenaire du Challenge.

Une aide technique pourra se faire le jour même, à la BU, à partir de 10 heures.

Soyez nombreux à refleurir, en ligne, nos espaces partagés, dans les semis de l’ici et de l’ailleurs…

« Dicenu chè per campà felice cent’anni, ci cole à fà si urtulanu… forse in linea … »

Workshop « Médias, Performance de la Culture et Invariants 2016 »

Ce workshop fait suite à deux rencontres qui se sont tenues en 2014 et 2015 à la même époque à l’Université de Corse.

Ce workshop fait suite à deux rencontres qui se sont tenues en 2014 et 2015 à la même époque à l’Université de Corse.

Dans le cadre de l’UMR LISA-ICPP, de l’axe de recherche 2, « Transformation des savoirs et des pratiques culturelles, au sein de l’action elle-même intitulée « Performance de la culture et Invariants » il s’agira de poursuivre les travaux et d’illustrer cette thématique dans la perspective interdisciplinaire offerte par les SIC, avec le double regard des chercheurs corses et toscans.

Ce workshop, réalisé en partenariat avec l’Ecole Doctorale, est destiné aux étudiants, aux doctorants et aux collègues intéressés. Il est également ouvert au public.

Une seconde journée de travail sera réservée à l’élaboration de projets de partenariat entre l’Université de Pise et l’Université de Corse.

CHAIRE ESPRIT MEDITERRANEEN PAUL VALERY SESSION D’OCTOBRE 2016

Massimo FUSILLO

Littératu re, cinéma et anthropologie

re, cinéma et anthropologie

Pour la dernière session de cette année consacrée à la Mémoire des arts, la Chaire Esprit méditerranéen reçoit Massimo

Fusillo, professeur de littérature comparée à l’Université de L’Aquila (Italie), spécialiste du roman grec antique et de la

réactualisation des mythes dans la littérature et au cinéma. Ancien élève de la Scuola Normale Superiore de Pise, il fait partie depuis

sa création du conseil d’administration de l’Association Fondo Pier Paolo Pasolini, désormais rattachée à la Cinémathèque de

Bologne. Il est associé à plusieurs revues et institutions internationales et membre du conseil exécutif de l’Association Internationale

de Litterature Comparée (AICL), ainsi que du comité d’organisation du Réseau Européen d’études littéraires comparées

(SYNAPSIS).

Principales publications : Naissance du roman (trad. française 1991, éd. italienne 1989), La Grecia secondo Pasolini.

Mito e cinema (20072), Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento (2006), Estetica della letteratura (2009), L’objet-fétiche.

Littérature, cinéma, visualité (2014, éd. italienne 2012).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

• Mardi 18 octobre, AJACCIO (Espace Diamant)

Pasolini, cinquante ans après

Hommage au cinéaste Jean-André Fieschi (1942-2009) en partenariat avec la Ville d’Ajaccio

18h30. Table ronde avec Massimo Fusillo et Dominique Maestrati (cinéaste)

19h. Projection-débat : Pasolini l’enragé, documentaire de Jean-André Fieschi (1966)

• Mercredi 19 octobre, CORTE (Campus Mariani, B4 001)

16h. Table-ronde Pasolini : le cinéma engagé d’un poète et traducteur

Rencontre avec Massimo Fusillo animée par Fabien Landron, suivie de la projection du film

Notes pour une Orestie africaine de Pier-Paolo Pasolini (1970, v.o. sous-titrée)

• Jeudi 20 octobre, CORTE

14h. Spaziu Natale Luciani

Conférence de Massimo Fusillo

Le mythe au cinéma : dialogue et réécriture

Cette conférence affronte le rapport complexe, ramifié, que le cinéma a instauré avec le mythe, en analysant diverses formes de

réécriture qui vont de l’actualisation à la libre reconstruction, autour de quelques figures caractéristiques de diverses manières,

époques et genres (Angelopoulos, Dassin, Jancso, Ripstein, von Trier) pour conclure avec une focalisation plus précise sur

l’Oedipe roi de Pasolini, qui met en relation divers modèles de relecture.

16h. Pause café

17h30. Film au Cinéma l’Alba

Oedipe roi de P. P. Pasolini (1967, v.o. sous-titrée)

• Vendredi 21 octobre, BASTIA (Centre Culturel Alboru)

Autour de la Médée de Pasolini (en partenariat avec la Ville de Bastia)

18h. Conférence de Massimo Fusillo Médée : un conflit entre cultures

La Médée de Pasolini est le point d’aboutissement de l’itinéraire créatif qui l’a conduit à travers le mythe grec. Le film est

construit rigoureusement comme un conflit entre la culture archaïque, magique et sacrée, et la culture moderne, rationnelle et

pragmatique. L’idée du conflit en anime aussi la structure formelle, fondée sur la figure rhétorique de l’antithèse, et sur une

matrice qui vient de anthropologie et de l’histoire des religions, ses deux sources principales. Ce film ancré dans l’atemporalité

absolue du mythe ne manque pourtant pas de renvois implicites à la situation politique italienne et à la critique du néocapitalisme,

caractéristique du sombre pessimisme des dernières années de la vie de Pasolini.

18h30. Projection-débat Médée de P. P. Pasolini (1969, v.o. sous-titrée).

Séminaire » Le polar de l’île «

Ce travail aborde un domaine encore assez méconnu de l’insularité et se propose de faire interagir des spécialistes du roman policier insulaire, qu’ils soient auteurs ou critiques, afin d’interroger les spécificités d’un genre — le « polar » — au regard d’un chronotope lui aussi particulier : celui de l’île. On questionnera les répercussions que l’espace et le temps insulaires peuvent éventuellement avoir sur la trame narrative, la structure de l’intrigue, les thématiques exploitées et les comportements humains mis en jeu. On se demandera s’il est possible de dégager des critères d’écriture qui reflètent une approche du microcosme insulaire dans les différentes facettes de son rapport au crime, à l’enquête, aux indices, aux témoignages, à la résolution de l’énigme, etc.

Ce travail aborde un domaine encore assez méconnu de l’insularité et se propose de faire interagir des spécialistes du roman policier insulaire, qu’ils soient auteurs ou critiques, afin d’interroger les spécificités d’un genre — le « polar » — au regard d’un chronotope lui aussi particulier : celui de l’île. On questionnera les répercussions que l’espace et le temps insulaires peuvent éventuellement avoir sur la trame narrative, la structure de l’intrigue, les thématiques exploitées et les comportements humains mis en jeu. On se demandera s’il est possible de dégager des critères d’écriture qui reflètent une approche du microcosme insulaire dans les différentes facettes de son rapport au crime, à l’enquête, aux indices, aux témoignages, à la résolution de l’énigme, etc.

Mercredi 19 octobre : 14h à 16h (AL-001)

-Marie-Hélène Ferrari, Ecrire en corse ou en français sur la Corse : s’inscrire dans une histoire littéraire. Les dénonciations du roman policier

-Florence Lojacono, Au carrefour de deux genres : Les mers du Sud (Manuel Vázquez Montalbán, 1979)

jeudi 20 octobre 9h à 12h (B1-005)

-Jacques Isolery, Pourquoi je ne lis pas de romans policiers

-Pierre Michel Pranville, Vers une géographie littéraire du roman policier insulaire.

-Romain Richard-Battesti, Enquêtes policières et spécificités culturelles : vers une réactualisation des procédés archaïques